LE MONUMENT

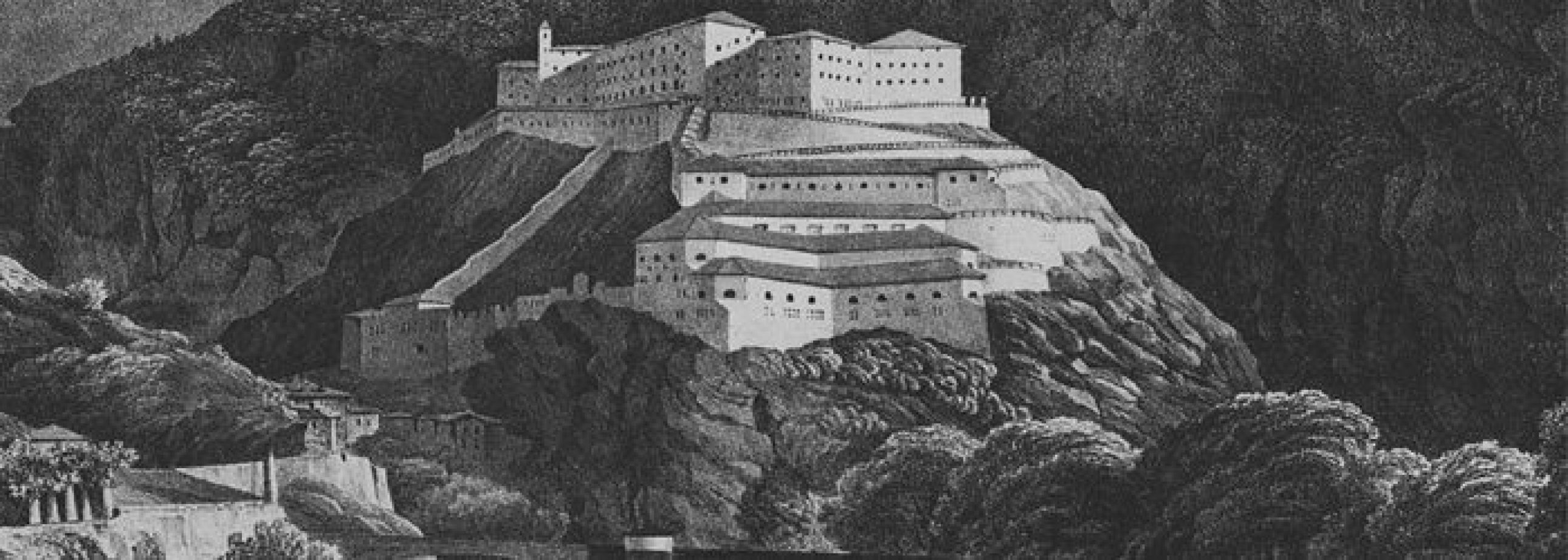

Le Fort de Bard, qui est resté quasiment tel quel depuis sa reconstruction, représente l’un des meilleurs exemples de forteresse de barrage du début du XIXème siècle.

La place-forte possède trois principaux corps de bâtiments, sur plusieurs niveaux, entre 400 et 467 mètres de haut : du plus bas, l’Ouvrage Ferdinand, à celui du milieu, l’Ouvrage Victor et, au sommet, l’Ouvrage Charles-Albert, un tout de 283 pièces.

L’Ouvrage Ferdinand, est en forme de tenailles et possède deux corps de bâtiments, l’Ouvrage Ferdinand Inférieur et l’Ouvrage Ferdinand Supérieur qui accueillent le Musée des Fortifications et des Frontières.

L’Ouvrage Mortai, placé derrière ce dernier et la Poudrière mitoyenne accueillent les salles destinées aux laboratoires didactiques.

A peu près à la moitié du rocher, s’érige l’Ouvrage Victor où se trouve « Les Alpes des Enfants », actuellement fermé au public, qui à partir du 2024 sera dédié à activitées de laboratoire sur le thème du changement climatique et ses conséquences sur les glaciers.

Au sommet, le plus imposant des trois ouvrages comporte une enceinte sur laquelle s’appuient tous les corps de bâtiments et qui renferme l’Ouvrage de Gola, sa cour, pouvant défendre le côté sud, et l’Ouvrage Charles-Albert et sa grande cour quadrangulaire de la Place d’Armes, entourée de grandes arcades. Le premier étage de l’Ouvrage Charles-Albert est consacré au « Musée des Alpes ». Au rez-de-chaussée on trouve les salles dédiées aux expositions temporaires. A l’intérieur de l’ouvrage, il y a aussi un parcour sur l’histoire du Fort, dans les salles des Prisons.

Le Fort est accessible par une route externe, côté sud, qui porte à la cour de l’Ouvrage de Gola, et par une route interne qui serpente en d’étroits tournants raides, protégés par de grands murs en pierre et qui remonte le versant opposé vers le Nord en permettant ainsi d’arriver à l’Ouvrage Charles-Albert. Ces deux routes ne sont accessibles qu’à pied.

Le sommet du rocher et de la forteresse est facilement accessible grâce aux ascenseurs panoramiques qui, du bourg de Bard au pied du Fort, permettent d’accéder à l’Ouvrage Charles-Albert et donc au Musée des Alpes.

Histoire du Fort

Les premiers habitats humains dans les gorges de Bard remontent à la période Enéolithique. Les premiers signes de culture matérielle datent du IIème millénaire av. J.-C. : incisions rupestres et coupelles sur les rochers polis au pied du Fort, qui témoignent de rituels propitiatoires. A ce propos, il faut souligner l’importance des Pierres à glissade des Femmes, un singulier lustrage des pierres, formé au cours des siècles, à cause de la curieuse pratique féminine, liée à la fécondité, consistant à glisser assise le long des pierres en pente.

Le passage étroit entre la Doire Baltée et le précipice rocheux constitue depuis toujours un parcours obligé pour entrer en Vallée d’Aoste. Le tracé de la route, taillée en grande partie dans la roche, remonte à l’époque romaine : la Voie Consulaire des Gaules, réalisée après la soumission définitive des Salasses (25 av. J.-C.) et qui, d’Eporedia (Ivrée), rejoignait les cols des Alpis Graia (Petit-Saint-Bernard) et des Alpis Penina (Grand-Saint-Bernard), conserve sur ce tronçon d’importants restes archéologiques : des structures de soutien formées par d’énormes blocs de pierre, un pont-viaduc, le pont sur le torrent Albard.

Du Chateau medieval à la foteresse de la maison de Savoie

Vu la position stratégique pour le contrôle des passages, le rocher de Bard dut être fortifié depuis au moins l’époque pré-romaine ; les témoignages écrits datent toutefois de bien après. Quelques historiens indiquent à Bard justement la présence de murs de défense (Clausurae Augustanae) remontant au règne de Théodoric au début du VIème siècle.

C’est à 1034 que remonte la première citation d’ouvrages défensifs : ils appartenaient au Vicomte d’Aoste Boso, dont les descendants conservèrent la seigneurie de Bard jusqu’à la première moitié du XIIIème siècle.

Conquis en 1242 par Amédée IV de Savoie, le château et le territoire sur lequel cette famille avait juridiction passa sous la domination directe des Savoie. Un croquis de la deuxième moitié du XVIème siècle en montre l’ ancienne structure : un ensemble d’édifices dominés par un donjon carré, surmontés d’une double courtine de mur, dotée de tours de garde ; un système de bastions descendait jusqu’à embrasser le bourg.

En 1661 le duc Charles-Emmanuel II fit démanteler les forteresses de Verrès et de Montjovet ; il transféra toute l’artillerie à Bard, qui, depuis lors, devint la principale base des forces ducales en Vallée d’Aoste.

Au cours du XVIIème et du XVIIIème siècle, les structures défensives de la forteresse furent agrandies et renforcées.

La capitulation devant Napoléon

La résistance de la forteresse de Bard, tenue par l’armée de Victor-Amédée II de Savoie, aux troupes françaises en 1704, au cours de la guerre de succession d’Espagne, fut mémorable.

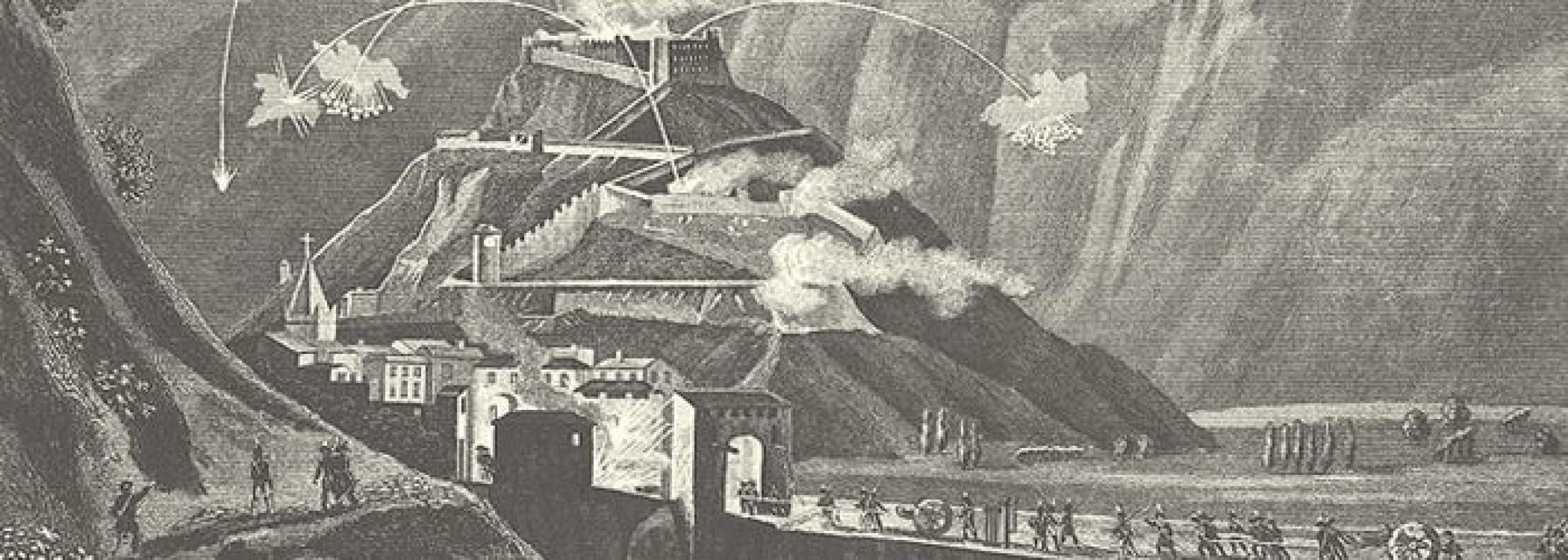

Mais le plus célébre évènement dont le Fort ait été le théâtre est le siège de mai 1800.

A l’aube du 14 mai de cette année, les 40.000 hommes de l’Armée de réserve de Napoléon passèrent le Grand-Saint-Bernard pour surprendre l’armée austro-piémontaise qui occupait la plaine padane. La descente du col par Napoléon et ses hommes fut rapide jusqu’à Bard où elle fut bloquée par la garnison autrichienne qui défendait la forteresse.

Au cours de la nuit du 21 mai, une attaque fit capituler le bourg ; mais le commandant du Fort, le capitaine Stockard von Bernkopf, ne se donna pas pour vaincu. Le plan du général Marmont, qui voulait faire transporter pendant la nuit les canons jusqu’au sommet du rocher, ne réussit pas. Les soldats français, ayant donné l’assaut pour l’énième fois, décidèrent d’assiéger le Fort : après une journée entière de bombardements, le 1er juin, von Bernkopf signa la reddition, obtenant toutefois les honneurs de la guerre.

La reconstruction par Oliviero

Exaspéré par cette résistance à laquelle il ne s’attendait pas, Napoléon fit raser au sol le » vilain castel de Bard « .

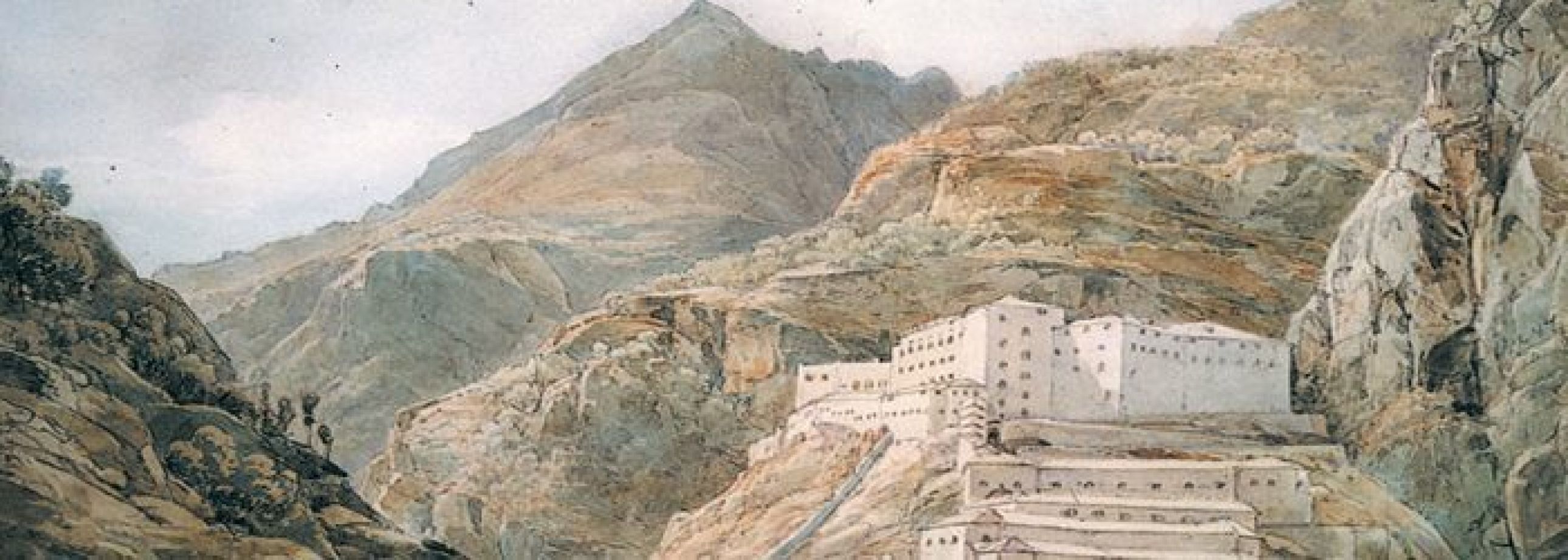

Ce fut Charles-Félix, craignant une nouvelle agression des troupes françaises, qui décida de refaire construire la Forteresse, en 1827, et confia le projet de reconstruction à l’ingénieur militaire Francesco Antonio Olivero, capitaine du Corps Royal du Génie. Les travaux durèrent de 1830 à 1838.

La nouvelle Forteresse était constituée de trois corps de bâtiments disposés sur trois niveaux : l’Ouvrage Ferdinand en bas, l’Ouvrage Victor dans la zone intermédiaire et l’Ouvrage Charles-Albert au sommet. Ce système à structures autonomes, dotées de casemates d’artillerie, permettait la défense réciproque en cas d’attaques ennemies.

Dans son ensemble, la Forteresse comptait 283 salles et pouvait accueillir 416 hommes (le double s’ils mettaient de la paille en terre) ; les magasins pouvaient contenir des munitions et des provisions pour trois mois et l’ armement se composait d’une cinquantaine de bouches à feu.

A la fin du XIXème siècle, le Fort était en plein déclin : il ne prit jamais part aux affrontements importants de l’époque; il servit de prison et par la suite de dépôt d’armes.

La nuova piazzaforte era costituita da tre corpi di fabbrica disposti su diversi livelli: l’Opera Ferdinando in basso, l’Opera Vittorio nella zona mediana e l’ Opera Carlo Alberto in alto. Questo sistema a strutture autonome, munite di casematte per l’artiglieria, era in grado di garantire la reciproca difesa in caso di un attacco nemico.

Nel complesso la fortezza era dotata di 283 locali e poteva ospitare fino a 416 uomini (il doppio con sistemazione paglia a terra); i magazzini potevano contenere munizioni e provviste sufficienti per tre mesi e l’armamento contava una cinquantina di bocche da fuoco.

Alla fine dell’800 il Forte si avvia al declino: non più coinvolto in episodi bellici di rilievo, fu dapprima utilizzato come bagno penale ed in seguito destinato a deposito di munizioni.

VISITEURS ILLUSTRES

A côté des passages ordinaires, il y en a qui tranchent parce que le nom de certains visiteurs est célèbre et leur voyage est riche en répercussion, soit par le souvenir qu’ils en ont gardé au point d’en parler dans leurs mémoires.

Le plus connu est sans aucun doute Napoléon, dont le passage fut décisif pour le destin du Fort. A sa suite, se trouvait, dans l’Armée de Réserve, Henry Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, qui à l’époque n’ avait que 17 ans.

Trente-six ans après, dans son roman autobiographique « La vie de Henry Brulard » Stendhal se souvient des jours aventureux qu’il avait passés dans l’armée du condottière français, et il décrit la bataille qui se passa au pied du Fort, ce qui fut pour lui un vrai baptême du feu. » …la canonnade de Bard faisait un tapage effrayant ; c’était le sublime, un peu trop voisin du danger : l’âme, au lieu de jouir purement, était encore un peu occupée à se tenir … C’était la première fois que je découvrais cette sensation si renouvelée depuis: me trouver parmi les colonnes d’une armée de Napoléon ».

En 1830, dans une situation politique tourmentée, un autre personnage illustre se fit remarquer dans le petit bourg de Bard. Conscient de faire démarrer une entreprise de longue durée, en 1828, Charles-Félix de Savoie confia à l’ingénieur Militaire Francesco Antonio Olivero le projet, l’exécution et la direction des travaux de reconstruction du Fort, qui devaient être faits selon des critères de modernité , au point qu’ il deviendrait une structure d’avant-garde.

La supervision fut donc confiée au jeune Camillo Benso Comte de Cavour. Arrivé à Bard en 1831, même si l’entreprise semblait enthousiasmante à tout le monde, il vêcut cette expérience comme une punition, une prison morale qu’il définit par la suite comme un « exil ».

L’inactivité forcée et son état d’isolement représentèrent pour cet homme d’ État un moment de réflexion important qui le poussèrent à abandonner la carrière militaire pour la carrière politique. L’épigraphe qui lui est dédiée est très connue : elle se trouve près de Donnas, où il allait souvent se promener :

Italiano sosta!

CAMILLO BENSO DI CAVOUR

MDCXXXI-XXXII

Tenente del Genio

QUI

Sognando la Patria una e libera

Trascorse ore calme e soavi.

A culto del Grande.

Donnas MDCCCXXXIII

Il progetto di recupero

Après que le domaine militaire l’a déséquipé et désarmé, puis radié définitivement du service en 1975, le Fort a été racheté par la Région Autonome Vallée d’Aoste en 1990.

Un groupe interdisciplinaire de spécialistes a élaboré un étude de faisabilité pour la réhabilitation du fort dans son ensemble et pour la relance touristique du bourg médiéval.

Une société de capitaux, la Finbard, a programmé et géré les interventions de restauration et l’adaptation des fonctions et des installations; le système des ascenseurs panoramiques; les structures d’accès et de parking; le pavage et l’éclairage du bourg, la restauration de quatre bâtiments historiques.

Le projet de reconversion du Fort a été réalisé avec la contribution du Fonds Européen de Développement Régional et du Fonds de Rotation de l’Etat dans le domaine de la reconversion économique des zones en déclin industriel.

L’ensemble du Fort et du Bourg de Bard est devenu un nouveau pôle culturel des Alpes Occidentales. Grâce à la réhabilitation de l’imposante forteresse de la Maison de Savoie et de quelques zones voisines, a été réalisé un projet qui juxtapose dans une même construction, des espaces et des services innovateurs pour la culture et des structurées ont été conçus pour intégrer la tradition historique du musée, les finalités éducatives qui caractérisent sa mission, sa vocation innovatrice de centre d’interprétation, de lieu de transmission, de partage et de communication, la mise en valeur du territoire qu’ils représentent et la force certaine du parc thématique, avec sa capacité de proposer une expérience captivante.

Quelques données en chiffres du Fort

-

14.467mètres carrés de superficie

-

3.600mètres carrés pour les expositions

-

2.036mètres carrés de cours internes

-

9.000mètres carrés de toitures

-

Oltre 500mètres carrés de toitures

-

283pièces

-

385portes

-

296meurtrières

-

806marches d’escalier

-

153.737mètres cubes de terre déplacée

-

112.705mètres de fils électriques